Seorang pembaca setia mengingatkan saya, “Bang, kenapa tidak menulis tentang banjir di Kalbar?” Pertanyaan itu seperti tamparan. Bagaimana mungkin saya melewatkan bencana di tanah sendiri? Baiklah, para pembaca sekalian, inilah ungkapan hati saya tentang banjir yang melanda Bumi Khatulistiwa.

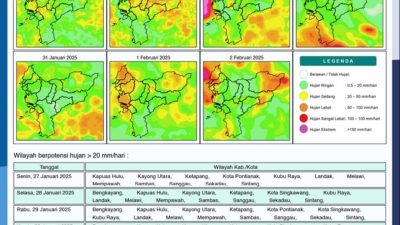

Langit mencurahkan air tanpa henti, seolah mencuci segala pedih dunia. Namun, bukan penyucian yang datang, melainkan bencana. Banjir kini bukan lagi dongeng tahunan, melainkan kenyataan pahit. Ia menghapus batas antara rumah dan sungai, antara harapan dan ketidakpastian.

Nestapa Empat Daerah

Sambas, Landak, Bengkayang, dan Singkawang. Empat nama yang kini tidak tenggelam dalam peta, tetapi dalam duka. Sambas, tempat kelahiran saya, kini dihantam banjir hingga 27 desa terendam. Rumah-rumah yang dulu kokoh kini hanyalah pondasi yang berjuang melawan arus. Di Kecamatan Paloh dan Galing, lebih dari 3.000 keluarga kehilangan segalanya.

Landak, tempat saya pernah bertugas, kini menjadi saksi bagaimana air setinggi dua meter meluluhlantakkan kehidupan. Dua nyawa melayang—mungkin tak akan tercatat dalam sejarah, tetapi menjadi luka abadi bagi keluarga mereka.

Bengkayang, tempat saya menjalani KKN, menyaksikan 129 jiwa terdampak. Jumlahnya kecil, katanya. Tapi siapa yang peduli? Setiap jiwa adalah dunia. Dunia yang kini dihantui satu warna: cokelat keruh air.

Singkawang, tempat saya bersekolah, tak luput dari musibah. Lebih dari 4.000 jiwa terdampak, sebuah angka yang terlalu besar untuk disebut tragedi kecil. Mereka tak butuh penghiburan kata-kata, hanya tanah kering, makanan yang cukup, dan tempat berlindung.